新一代微形变监测雷达动态感知0.01毫米形变

微形变雷达监测技术,是一种通过发射并接收微波信号,以亚毫米级甚至更高的精度,对地物表面微小形变进行非接触、连续、大范围监测的先进遥感技术。它如同给大地做了一次高精度的“CT扫描”,能够捕捉到人眼无法察觉的细微变化,在防灾减灾、工程建设与安全运维等领域发挥着至关重要的作用。

技术原理:雷达干涉测量的精妙应用

该技术的核心原理是合成孔径雷达干涉测量(InSAR) 及其更先进的衍生技术,如永久散射体干涉测量(PS-InSAR) 和分布式散射体干涉测量(DS-InSAR)。

基本工作流程:系统搭载于卫星、飞机或地面固定平台,向目标区域发射特定波段的电磁波(微波)。这些波束到达地表后会发生散射,其中一部分能量被雷达天线接收。通过比较不同时间、在同一空间位置获取的两幅或多幅雷达影像,可以提取出相位信息。

相位与形变的关系:雷达信号的相位对传播路径的距离极其敏感。当地表发生哪怕只有毫米级的微小隆起或沉降时,雷达波往返的路径长度就会发生改变,从而导致接收信号的相位发生变化。通过精密计算两次观测之间的相位差,并消除大气延迟、轨道误差等噪声影响,就能反演出地表在雷达视线方向上的精确形变量。

技术演进:传统的InSAR技术易受时间和空间失相干的影响。而PS-InSAR等技术则通过识别并对准长时间序列影像中始终保持高信噪比的“永久散射体”(如建筑物、岩石、电线杆等),极大地提高了监测的可靠性和精度,能够实现每年毫米级的形变监测能力。

主要技术特点

高精度监测:其监测精度可达毫米至亚毫米级,远超传统测量方法,能够捕捉缓慢、累积性的形变过程。

大范围与全覆盖:无论是卫星还是机载平台,都能一次性覆盖成百上千平方公里的区域,实现面状监测,避免了传统点式测量的局限性。

非接触与远程感知:无需在监测目标上安装设备,尤其适用于危险、偏远或难以进入的区域,如滑坡体、矿区、大型基础设施等,保障了人员安全。

长期连续观测:凭借卫星的重访或地面设备的持续运行,可以获得长时间序列的形变数据,从而分析形变的趋势、速率和周期性,为预测预警提供数据基础。

不受天气与昼夜影响:微波具有穿透云层和雨雾的能力,能够实现全天时、全天候的观测,确保数据获取的连续性和稳定性。

广泛应用领域

地质灾害预警与评估:

滑坡监测:精准识别滑坡边界,监测滑坡体的蠕动速率,为临灾预警提供关键依据。

地面沉降:监测城市地下水开采、矿区地下资源开采等引起的大范围地面沉降,评估其对建筑和铁路、公路等线性工程的影响。

地震与火山活动:监测震间、同震和震后的地壳形变,以及火山岩浆活动引起的地表膨胀,服务于地球动力学研究和灾害预报。

重大基础设施安全运维:

大坝与水电站:监测坝体及其周边山体的稳定性,预防溃坝风险。

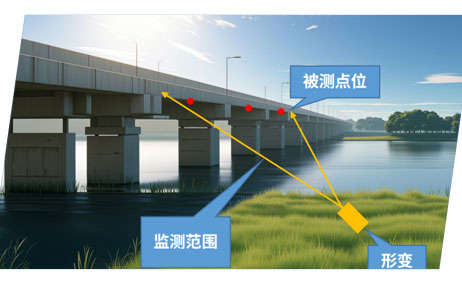

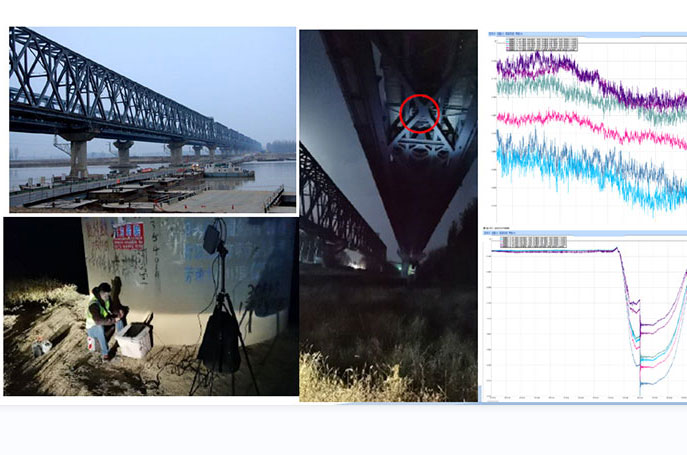

桥梁与高层建筑:监测桥梁结构的挠度变化和建筑物的不均匀沉降,评估其结构健康状态。

高速公路与高速铁路:对路基和沿线边坡进行稳定性筛查,及时发现安全隐患,保障运营安全。

城市地下空间开发:实时监测地铁隧道、深基坑施工对周边地表和建筑物的影响。

矿区安全与资源管理:

监测露天矿边坡的稳定性,预防滑坡事故。

评估地下开采导致的地表沉陷范围与程度,指导矿区生态修复和居民搬迁。

文化遗产保护:

对古建筑、古城墙、石窟寺等进行长期形变监测,为文物保护与修复提供科学数据。

微形变雷达监测技术以其无与伦比的高精度、大范围和连续性优势,已经成为对地观测领域的一项颠覆性工具。它将人类的感知能力延伸到了“秋毫之末”,将许多原本难以察觉的缓慢地质过程和结构病害可视化、量化,实现了从“事后应急”到“事前预警”的跨越。随着卫星星座的增多、算法的不断优化以及与人工智能、物联网等技术的深度融合,微形变雷达监测技术必将在构建韧性社会、保障公共安全方面扮演愈加关键的角色。

更多相关

桥梁隧道大坝位移微形变监测方案

微形变监测雷达 桥梁隧道大坝微形变位移监测方案创新形变监测技术高精度、全天候、位移监测方案核心技术独特天线设计提高天线的增益和方向性,使雷达发射的电磁波能量更集中地向目标方向辐射,同时提高接...

桥梁隧道大坝位移微形变监测方案

---微形变监测雷达 ---桥梁隧道大坝微形变位移监测方案---创新形变监测技术---高精度、全天候、位移监测方案为精准掌控重大基础设施的结构健康状态,保障其长期运营安全,本方案旨在构建一套...

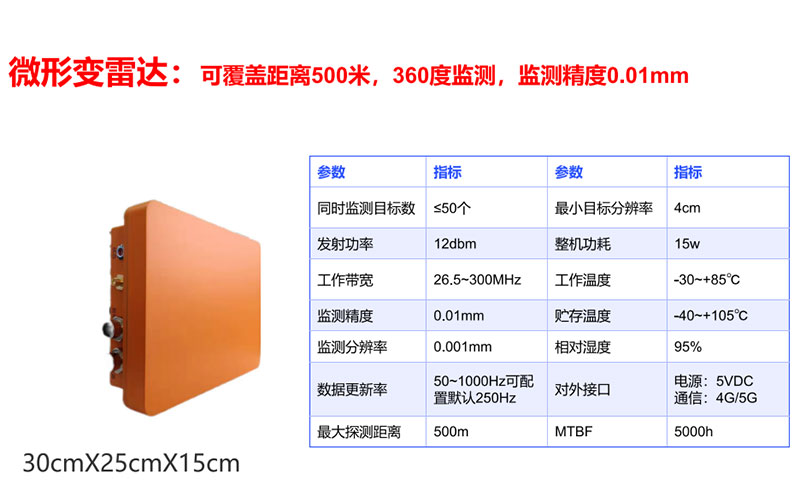

微形变监测雷达

微形变监测雷达是一款基于微波干涉测量技术的高精度微变形测量产品,采用非接触方式对桥梁隧道大坝边坡的动挠度、静挠度进行高精度的测量,可精准追踪缓慢、微小的位移,是...

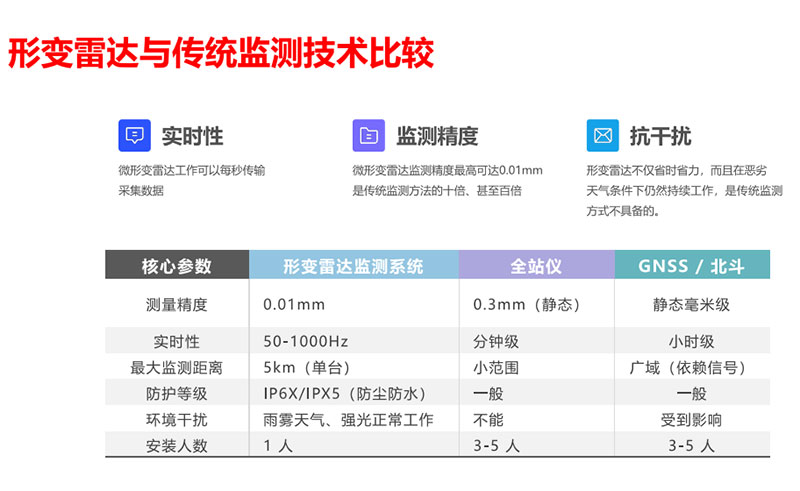

微形变雷达监测相比全站仪监测的优势

微形变雷达与全站仪虽然都是高精度的测量设备,但前者基于微波遥感与合成孔径原理,后者基于光学测角与测距原理。这种根本性的技术差异,使得微形变雷达监测在以下方面具...

环球测绘微信

环球测绘微信