南极测绘科考事业发展纪实

南极是人类认识最晚的一块大陆,被称为第七大陆,以其神秘、圣洁吸引了无数人的目光,美国、俄罗斯、法国、英国等国先后在这里建立了众多科学考察站。作为极地科考的后来者,中国伴随着改革开放的步伐,自上世纪80年代起,相继开展了34次南极科考,先后在南极大陆建立了4座科考站,并将科考范围一步步从大陆边缘深入内陆。

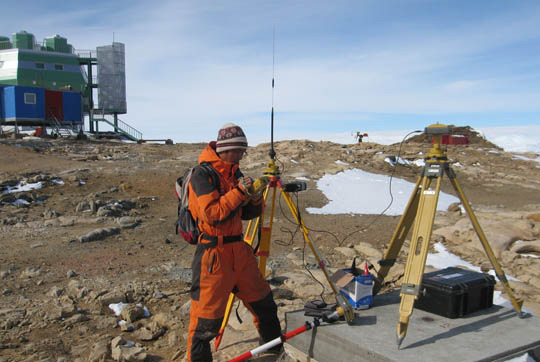

极地考察,测绘先行。30多年薪火相传,几代测绘人参加了全部34次南极科考,在这片白色大陆上追求光荣与梦想,创造传奇和功勋,为南极科考提供了有力的测绘保障,为争取和维护我国在南极的合法权益,促进我国极地科考事业发展作出了卓越贡献。

五星红旗插南极

在武汉大学鄂栋臣教授眼里,极地科考是他一生的追求。作为中国第一幅南极地图长城站地形图的测定者、中国第一个南极地名长城湾的命名者、中国极地测绘科学研究领域的开创者和学术带头人,他对34年前的第一次南极之行至今记忆犹新。

时间倒回至改革开放初期,中国于1983年加入《南极条约》。但没有在南极开展实质性科学考察并建立科学考察站的国家,不能成为条约协商国,只能成为缔约国,在南极事务上没有话语权。“我们要把五星红旗插上南极大地,为国家赢得发言权。”1984年11月,我国派出第一支南极科学考察队前往南极,鄂栋臣随队出征,由此拉开了测绘人前往南极开展科考的序幕。

11月20日,上海黄浦江上汽笛长鸣。站在船上,望着岸上前来送行的人群,担任首次中国南极科学考察队副队长的鄂栋臣突然感觉到了无上的荣光。这是一次肩负中华民族神圣使命的科考壮举,虽然前路茫茫、生死难料,但他下定决心:“我们一定要胜利完成考察任务!”

在经历了一番艰苦卓绝的航程后,1984年12月26日,他们终于到达南极洲乔治王岛海域。船抛锚的时候,全船的人都涌到甲板上,高声呼喊:“南极,南极,中国人来了!中国人来了!”

这是载入中华民族文明史的重要时刻——1984年12月30日15时16分,54名中国科考队员顺利登上乔治王岛,五星红旗第一次插上了南极大地!次日上午,中国南极长城科学考察站奠基典礼隆重举行。从此,南纬62°12′59″、西经58°57′52″不再只是南极地图上的一个坐标,而成为中国南极事业起步的地方。

靠着自己的血肉之躯、一腔爱国热情,鄂栋臣和其他科考队员只花了45天时间,就让一栋栋房屋在乔治王岛上拔地而起。1985年2月20日,中国南极长城站落成典礼在大雪纷飞中举行,中国成为在南极建站的第17个国家!

登陆后的60个日日夜夜,除了参加繁重的建站劳动外,鄂栋臣和其他两名测绘队员一起,凭着强烈的使命感,在风雪交加、环境异常恶劣的南极大地,爬冰卧雪,踏遍菲尔德斯半岛的万古荒岩,从精确测定长城站的地理位置,到建立长城站平面坐标和海拔高程系统;从命名第一个中国南极地名长城湾,到仅用半个月时间便完成第一幅南极实测地图长城站站区地形图测绘,他们呕心沥血,付出了常人难以承受的艰辛。

1985年2月28日,中国首次南极夏季科考工作顺利结束。在撤离的那一刻,鄂栋臣和队员们面对着风雪中飘扬的国旗,激动得热泪盈眶。

测绘科考结硕果

改革开放40年,从最初只有5名工作人员的南极办,到现在建起了一支门类齐全、体系完备、基本稳定的科研队伍;从无船无航线无科考站,到现在的“一船五站一基地一飞机”;从没有表决权,到以东道主身份召开南极条约协商国会议……我国极地事业实现了跨越式发展。这其中,测绘人的贡献彪炳史册。继鄂栋臣之后,武汉大学先后有150多名师生参加了全部34次南极科考,是全国高校大学生参加南极科考时间最早、人数最多的高校。30多年来,一代代测绘人踏上这片白色陆地,登上南极内陆冰盖最高点,建立南极大地测量基准、地理信息系统……他们的经历鼓舞着一个个怀揣南极梦的后辈,他们的成果成为后来者持续研究、获得突破的基石。

2003年底,又一支重要的极地测绘力量加入到南极科考大军中——黑龙江测绘地理信息局极地测绘工程中心成立。作为我国唯一一支执行极地基础测绘任务的队伍,该中心已先后15次、派出47人次参加了南极科考,写下了浓墨重彩的测绘篇章。

测绘人是科考队的“眼睛”。34年来,他们发扬“热爱祖国、忠诚事业、艰苦奋斗、无私奉献”的测绘精神和“爱国、求实、创新、拼搏”的南极精神,在极寒、暴风雪、强烈紫外线、冰裂隙等恶劣环境中,面对挑战与危险,不畏艰险,吃苦耐劳,一丝不苟,履职尽责,全身心投入到极地科考这项壮丽的事业中,以勇气和智慧完成了一项项科考任务,向党和人民交上了一份优秀的答卷——

为南极长城站、中山站、昆仑站、泰山站和罗斯海新建站的选址、规划建设,以及我国在南极开展多学科考察活动提供了及时准确的基础测绘与导航定位服务;

大力开展极地基础测绘相关工作,构建了南极测绘基准设施,建立了包括平面坐标系统、高程基准、重力基准、GPS卫星跟踪站、北斗卫星导航系统基准站等在内的东、西南极和南极内陆大地测量基准系统;

在南极开展了露岩区、水下、冰面和冰下地形图测绘,测绘了覆盖面积30多万平方公里的南极地图,命名了300多条得到国际南极研究科学委员会承认并公布的南极地名,在南极各站区周边等科考区域埋设了100多个带有主权意义的大地控制点;

寻找和测定了南极冰盖最高点,首次人工精确测绘了世界上第一张南极最高冰盖区地形图,完成我国首个南极冰盖机场选址测绘工作,利用倾斜摄影测量技术制作了首张南极科考站周边地区实景三维地图;

建成了极地空间数据库与互联网信息管理系统,对极地考察中获得的测绘数据与地图信息实现信息化管理,并建设了可供我国多学科考察研究使用的基于地理信息系统的共享服务平台;

创造性地探索出用于南极特殊条件和环境的测绘方法和手段,生产了大量南极科考急需的各类测绘产品;

开展了20余项国家级极地测绘科研项目,如极地冰盖冰架变化遥感监测、东南极地高分辨率大地水准面与高程系统建立理论与方法研究等,多项成果填补了我国南极科考的空白,获得国家级科技进步奖。

大力开展极地科普,建立极地科普教育基地向社会公众开放,创办极地测绘网站,举办极地科普展,深入中小学和各大院校进行极地科普巡回演讲,普及测绘和极地知识,让更多的人了解南极科考,激发爱国热情。

国际合作共发展

34年来,我国测绘工作者牢牢把握国际极地事务的最新动态,积极参与相关国际合作,强化与国际知名极地测绘科研机构、大学等的合作交流,为世界各国携手探索南极树立了典范。

我国先后参与了国际南极研究科学委员会组织的全南极地形数据库建立、国际南极地名数据库建立、国际南极大地测量基础框架构建、南极GPS国际联测、南极地图测制、南极板块运动国际合作研究、南极电子地图数据库系统研发等多项国际合作项目,还组织召开了两次南极地区地理信息系统国际研讨会,得到国际同行专家的高度认可和重视,提高了我国极地科学考察与研究的国际影响力。

在第30次南极科考中,测绘队员延迟原定科考计划,在极其艰难和危险的条件下,积极参与解救被浮冰围困的俄罗斯科考船“绍卡斯基院士号”,彰显了崇高的国际主义精神。

在第32次南极科考中,测绘队员应智利南极空军站的邀请,完成了站区及周边倾斜摄影测量工作。

中国科考队与俄罗斯、印度科考队是好邻居,队员们会去俄罗斯站体验桑拿,大家有时一起打羽毛球、乒乓球、踢足球,一起联欢,送走极夜,迎接光明……

不畏艰险勇拼搏

南极大陆有着常人无法想象的寒冷、暴风,闻之胆寒的冰裂隙,不可预知的危险和随时可能出现的死亡。恶劣的自然环境、变幻莫测的天气、高强度的体力消耗……虽然条件艰苦,但南极测绘人选择将个人前程与南极科学考察紧紧相连,不畏艰险,勇攀科学高峰,全力以赴。多少次与死神擦肩而过,多少次强撑身体奋力前行,只为将中国人的足迹印上这片洁白的圣地。

鄂栋臣参加南极科考时已45岁,在出征之前妻子死活不肯在亲属同意栏里签字。他拿过妻子手中的笔,在亲属同意栏里签下了自己的名字,还留下了“我的生死由我自己全权负责”的话语。

王连仲曾四赴南极,在一次科考期间,得知母亲去世的消息,路途遥远,他无法见母亲最后一面,只得把对母亲的思念化作工作的动力,全身心投入到科考工作中。科考结束后回到故乡,他长跪在母亲的墓碑前,掩面痛哭。

韩惠军是测绘界唯一一个在我国所有南极科考站执行过测绘任务的队员。12年间五下南极,在女儿18个月时离开,在她28个月时再次离开,全赖哥嫂悉心照顾母女二人,这让一直默默支持他的妻子也偶尔抱怨。但愧疚归愧疚,职业的责任感和荣誉感每每让他又一次踏上征程。

朱李忠在参加第32次南极科考时,妻子马上就要分娩了。就在他抵达南极的第五天,女儿出生了。“那天,我躲到没人的地方哭了很久,既是激动也有内疚。”当科考结束回到家,朱李忠做的第一件事就是给女儿一个迟到的拥抱。

在第24次南极科考中,测绘队员们乘坐一辆雪地车执行测绘任务时,雪地车突发故障,在零下四十多度的极寒天气里,队员们相互依偎在狭小的车里。就在大家几乎陷入休克时,茫茫冰盖上终于出现了救援车队的身影。救援成功了,可是刚在鬼门关走了一圈的测绘队员却提出,更换一辆雪地车继续执行测量任务。最终,他们圆满完成了6000平方公里冰流速监测网构建和南极最高点地形图、冰下地形图测绘,获取了南极最高点的精准高程。

极地考察,中国是后来者,但绝不是落后者。作为负责任的大国,作为南极条约协商国的正式观察员国,中国极地科考事业在经历了改革开放40年来的迅猛发展后,逐步迈入世界先进行列,在极地国际事务中扮演着愈来愈重要的角色,为极地全球治理贡献着“中国智慧”和“中国力量”。对极地测绘的挚爱,对真理的孜孜以求,对祖国的拳拳之心,激励着测绘人一路向南,在茫茫冰原上矢志奉献、攻坚克难。

更多相关

卫星导航定位基准站网标准发布

国家质检总局、国家标准委在京举行新闻发布会,发布1090项国家标准,其中包括3项卫星导航定位基准站网系列标准,即《卫星导航定位基准站网基本产品规范》《卫星导航定位基准站网服务规范》《卫星导航定位基...

中纬ZT16R全站仪说明书 Geomax全站仪说明书

中纬ZT16R全站仪说明书用户手册本手册专门针对使用ZT16系列全站仪的用户。为了更好的使用,在操作ZT16系列全站仪之前,请认真通读本手册。中纬ZT16R全站仪中纬ZT16R全站仪为满足城市测量用...

华测悟界X30发布:国产RTK新旗舰

在华测导航持续深耕高精度定位技术的版图上,悟界X30RTK的发布,无疑标志着国产GNSS接收机在性能、智能化与综合服务能力上的一次重大跃升。它不仅是一台测量工...

一文读懂我国现代测绘基准体系建设

建设现代测绘基准提升服务保障能力 ——李维森就国家现代测绘基准体系建设与应用答记者问 《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030年)》明确提出了我国基础测绘发展的主要任务——加...

低空无人机测绘:高效、精确、广泛应用的新兴技术

随着科技的不断发展,无人机的应用已经变得越来越普遍,如今已经不仅仅是军事和安防领域的专属工具,而是在民用领域得到了广泛的应用。其中,低空无人机测绘也被越来越多的人所关注和采用。作为一种新兴的测绘方法,...

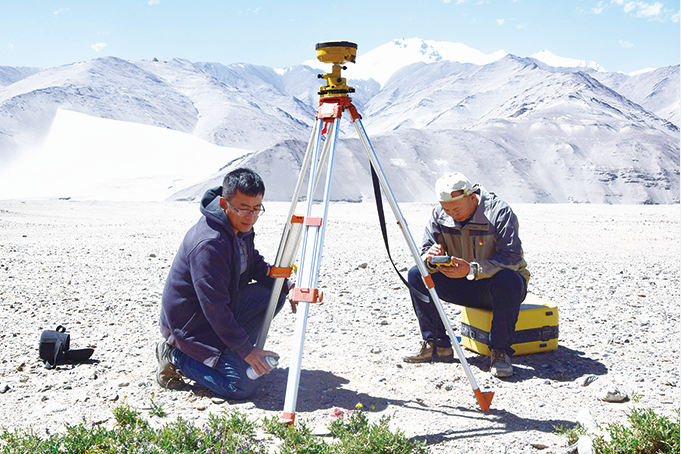

高原测绘纪实

为完成第三次全国土地调查的外业控制山区项目,2018年6月,我们这支东北测绘队伍接到任务后,立即厉兵秣马,挺进西北,入住叶城。次日早上5点半大家就已经洗漱用餐完毕,并把测绘仪器装备及厚棉衣捆扎装车...

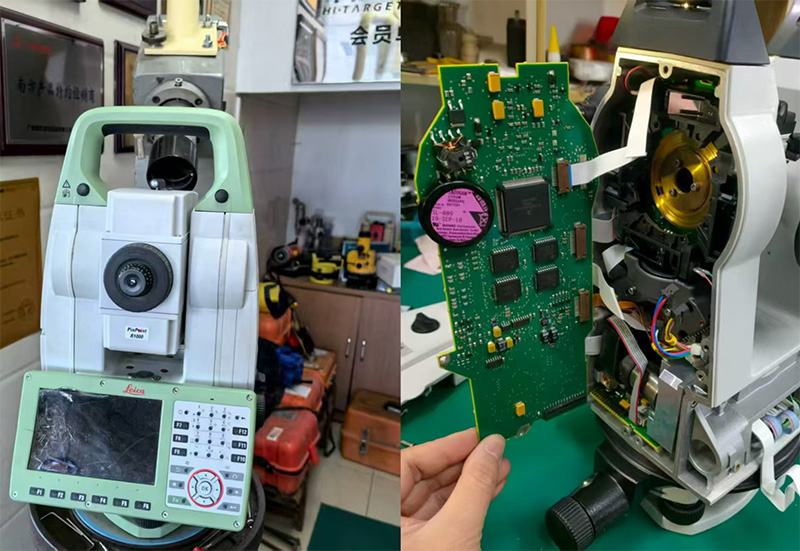

徕卡全站仪常见故障及维修流程

徕卡全站仪作为高精度的光电测量仪器,其稳定性和可靠性是保障工程项目顺利进行的基石。然而,在复杂的野外作业环境中,长期使用后仪器难免会...

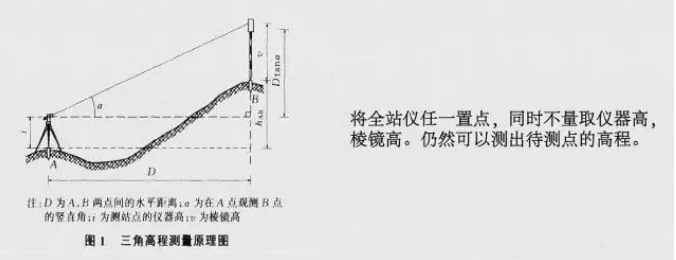

图文介绍几种全站仪测量方法

高程测量 1、仪器任意置点,但所选点位要求能和已知高程点通视。 2、用全站仪照准已知高程点,测出V的值,并算出W的值。(此时与仪器高程测定有关的常数如测站点高程,仪器高,棱镜高均为任一值,施测...

环球测绘微信

环球测绘微信