2018年我国对地观测遥感卫星迎来密集发射期

卫星遥感技术在生态文明、“一带一路”建设、军民融合发展、科学防灾减灾等领域应用广泛,为国家发展提供了战略支撑。但是,我国卫星遥感数据分散在各个部门,需要打破信息互联互通的壁垒,实现多星多源多种遥感数据的融合共享,构建“最强大脑”,才能使遥感技术得到深度应用,让卫星“天眼”更显神通。

2018年,我国对地观测遥感卫星迎来密集发射期,一颗颗遥感卫星接连升空。近年来,遥感卫星对地观测技术广泛应用于气象、海洋、测绘、环境监测等领域,成为预报、评估气候变化和自然灾害的利器,每年可挽回自然灾害损失数百亿美元。

要让卫星遥感“天眼”发挥更大作用,多源遥感数据融合是发展趋势。然而,我国卫星遥感信息缺乏互联互通,制约了遥感技术的深度应用。如何打破行业壁垒,破解“最后一公里”难题?

七成卫星影像已国产化

“2008年汶川地震发生后,由于我国缺少可靠遥感数据源,甚至出现多个部门同时购买相同国外遥感数据的现象。”近日,在由中国测绘地理信息学会、中国气象学会、中国遥感应用协会主办的“遥感应用技术论坛”上,中国测绘地理信息学会理事长宋超智说。

过去,由于我国缺少自主遥感卫星,数据主要靠从国外购买。随着需求增加,当时国内出现了许多国外卫星代理公司。购买一幅遥感影像多则3万多元,平均也要1万元左右,而且数据无法自主可控。我国每年花在购买国外遥感影像方面的费用不计其数,甚至还有很多是重复购买,浪费了大量资金。

10年后的今天,通过不断创新和攻关,我国遥感数据源得到了极大丰富,卫星影像高精度无地面控制精确处理等技术也取得了突破。中国科学院院士、武汉大学遥感信息工程学院院长龚建雅介绍,我国光学遥感卫星应用完全能够满足国内外测图、土地调查、变化监测、国家灾害应急和国防安全等重大需求,卫星影像的国产化率已经从十几年前的10%,提高到了现在的70%以上。

近年来,我国遥感数据源获取能力大大提高。仅今年就有多颗遥感卫星接连升空。1月份,高景一号03和04星、吉林一号07和08星;3月份,高分一号02、03和04星;4月份,珠海一号02组共5颗星;5月份至7月份,高分5号、6号和11号。

实际上,遥感卫星家族也在不断扩大。中国气象局原副局长许小峰介绍,目前国内已经形成了气象、海洋、高分、资源、环境等对地遥感观测卫星系列,商业遥感卫星系列也发展得非常快。其中,我国风云气象卫星作为全球对地观测气象卫星的重要成员,已成功发射了17颗,目前有8颗在轨运行,且每个卫星都获得了大量遥感数据。

值得注意的是,如今国内市场上国外卫星数据价格大幅降低,分辨率低于2米的卫星数据已基本退出市场。

实现信息互联互通共享

目前,国家发展战略需要遥感卫星提供智慧力量,各行业的遥感应用需求旺盛。在生态文明、“一带一路”建设、军民融合发展、科学防灾减灾等领域,都需要遥感技术和数据支撑。

以“一带一路”建设为例。“一带一路”相关国家区域多沙漠、海洋、高原、山地,暴雨、强对流、森林草原火情、沙尘暴等灾害损失是全球平均值的两倍以上,遥感卫星可对这些区域开展全天候、立体化观测,清晰地捕捉灾害变化。许小峰表示,目前中国风云二号H星已定位于东经79度印度洋赤道上空,为“一带一路”建设提供气象遥感监测服务,但深层次的大气、陆地、海洋遥感服务产品还需要有针对性地加强研发。

气象灾害是自然灾害中占比最大的灾种,遥感技术可提供大范围、高时效、直观精确的各类产品,为气象监测发挥不可替代的重要作用。生态文明建设也迫切需要精细化的遥感服务,精准监测植被变化、地表温度、雾霾、沙尘、干旱、火情、水情等。

许小峰告诉记者,目前卫星遥感亟待解决两个问题:一是信息共享、互联互通;二是深度开发应用。当前,我国卫星遥感数据分散在气象、海洋、环境、减灾、测绘、地震等各个部门,如果能实现信息互联互通和共享,才能得到更好的应用。

卫星遥感信息应用远不止对卫星云图“看图识字”,通过数值计算、定性定量分析等手段,还可以发现和识别更多有价值的信息。例如,著名的欧洲数值天气预报中心通过对信息有效整合处理,数值预报水平位居全球第一。

“一定要打破信息互联互通壁垒,将分散的遥感数据转换为各行业、各部门、每个科技人员都能方便获取和使用的数据信息,实现多星多源多种遥感数据融合共享。”许小峰说。

突破“卡脖子”关键技术

由于核心元器件受制于国外,我国遥感卫星定位精度曾长期停留在300米左右。“经过20年发展,目前影像空间分辨率已达到1米至0.5米。”龚建雅说。但在无地面控制情况下,高程精度还没有解决,只能做到300米;在有地面控制情况下,精度也比国外差1至2个数量级。

龚建雅率领研究团队借助资源三号卫星开展遥感领域关键技术攻关,在无控制点国外测图方面已经取得了初步成果;在高分辨率遥感信息要素提取方面,采用机器学习技术,提取率达到98%,与手工作业相当。

“应当清醒地认识到,遥感应用技术自主创新还存在不足。”许小峰表示,在这一领域,目前我们较多地采用了欧美技术方案。虽然国家卫星中心针对风云三号和风云四号气象卫星资料开发了SMART和SWAP气象应用专业软件,航天宏图公司也开发了遥感图像处理国产通用软件PIE,但面对日益增长的各类需求还远远不够。

宋超智说,我们要全力提升影像处理的实时化、智能化、融合化水平,打造有效利用遥感数据资源的核心技术和软件平台,把国家地理信息安全牢牢掌控在自己手中,全面拓展遥感技术在关系国计民生重点领域的应用。

据透露,自然资源部高度重视遥感应用工作,近日正在整合原一部三局的3支遥感队伍,开始筹建国土卫星遥感应用中心。

更多相关

为什么思拓力S3A被称为“RTK界的小钢炮”?

忆往昔 我扛着心爱的RTK 走进树林里时 走到房角旁时 走到高压塔下时 还有在项目检查过程中 当假装镇定的我 点着手簿屏幕时 却…… 突然死机了…… 难道就没一款好用又不贵的R...

记录历史,传承文明—影像RTK助力历史建筑保护 中海达V5 北斗海达TS6

广东历史建筑是人类物质文明和精神文明的产物,是人类历史的见证留存。由于自然地理气候等原因,历史建筑逐渐破败消亡,保护历史建筑传承历史刻不容缓。近年来,通过实景三维技术对历史建筑进行精细化重建,能够...

确保全站仪测量准确的前提条件

确保全站仪测量准确的前提条件全站仪是一种常见的测量设备,具有精度高、可靠性高、自动化程度高和集成度高等优点,广泛应用于土木工程、水利工程、电力工程、城市规划、交通工程等各个领域。但是,确保全站仪测量的...

2019年科力达测绘仪器全国战略合作联盟峰会举行

2019年科力达全国战略合作联盟峰会在广州举行,时值科力达成立十五周年之际,会议现场高朋满座,回首十五载春秋,全面布局,合力共赢2019。南方集团创始人、总经理马超,南方集团副总经理马然,北京三鼎...

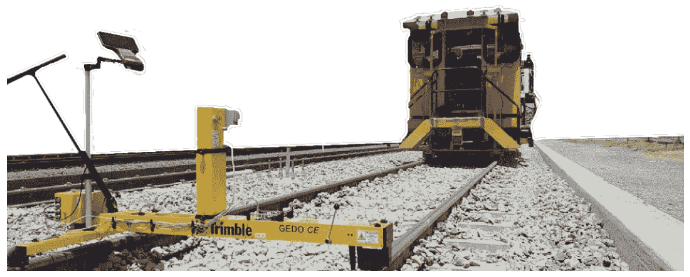

天宝如何改变轨道交通的工作方式

一种快速、高精度测量的新方法使总部位于美国圣地亚哥的CL测绘公司改变了铁路建设和维护的一项关键任务。该公司已经将这项新技术应用于中海岸运输走廊项目,这是圣地亚哥地区铁路服务的一项重大突破。CL铁路测量...

如何使用全站仪进行导线测量?全站仪导线测量步骤

使用全站仪进行导线测量,通常用于建立和复测大地控制网,如建筑放样、道路施工、地形测量等。南京环球测绘为您详解全站仪导线测量基本步骤!以下是全站仪导线测量基本步骤:1.准备工作:-确定测量路线:规划...

先临FreeScan Combo计量级高精度三维扫描仪

先临高精度三维扫描仪FreeScanCombo:重新定义三维数字化体验在工业设计、逆向工程、质量检测及文化保护等领域,高精度三维扫描技术正成为不可或缺的工具。先临三维(Shining3D)作为全球...

“北斗”导航 —— 院士的人生坚守

年逾七旬仍坚守前沿攻关,中国工程院院士、某卫星导航定位总站高级工程师谭述森——用“北斗”导航人生 【事迹回放】 谭述森,中国工程院院士,现任某卫星导航定位总站高级工程师。长期从事卫星导...

环球测绘微信

环球测绘微信